【司法書士が解説】タンス預金が相続で見つかった解決事例!税務署にバレる理由と正しい対処法

-

「親が遺した自宅を整理していたら、押し入れから数千万円の現金が見つかった…」

いわゆる「タンス預金」。普段の生活では耳にすることがあっても、ご自身の相続で直面すると、どう対処すべきか途方に暮れてしまう方がほとんどです。

-

特に、その存在を誰も知らなかった場合、予期せぬ相続税の問題や親族間でのトラブルに発展するケースも少なくありません。

今回は、ご兄弟が亡くなり、遺産として多数の不動産と数千万円のタンス預金が見つかった実際の事例をもとに、タンス預金が相続に及ぼすリスクと、専門家による正しい対処法を解説します。

-

お客様のご状況

-

ご相談者

-

Aさん、Bさん姉妹(愛知県知多市在住)

亡くなった方(被相続人)

-

お二人の兄Cさん(独身・子なし)

相続人

-

AさんとBさんの姉妹2名

主な遺産

・愛知県内の不動産 約20か所(自宅、賃貸物件、農地など)

・数千万円のタンス預金(現金)

ご両親は既に他界されており、相続人は姉妹のお二人のみでした。しかし、遺産の数が多く、特に高額なタンス預金の取り扱いや、おそらく必要になるであろう相続税申告にご不安を感じ、提携税理士とともにサポートさせていただくことになりました。

-

【危険】タンス預金が引き起こす3つの相続リスク

-

ご自宅に現金を保管すること自体に違法性はありません。しかし、それが相続財産となった途端、様々なリスクが顕在化します。

リスク1:相続税の問題(税務署には必ずバレる)

「現金なら税務署にバレないのでは?」と考えるのは非常に危険です。

-

税務署は、亡くなった方の過去の収入や資産状況、ご家族の銀行口座の入出金履歴などを徹底的に調査する権限とノウハウを持っています。

なぜバレるのか?

-

KSKシステム

全国の国税局と税務署をネットワークで結び、納税者の申告内容やあらゆる情報を一元管理しています。 -

過去の所得・資産の把握

亡くなった方の過去の確定申告書などから、生涯にどのくらいの収入があり、どの程度の資産を形成しているかを推計します。 -

金融機関への照会

相続開始前後の数年間にわたる銀行口座の動きを調査し、不自然な出金がないかなどを確認します。

もし、意図的にタンス預金を隠して申告しなかった場合、通常の相続税に加え、延滞税や重加算税といった重いペナルティが課せられることになります。

リスク2:遺産分割トラブルの火種

誰も知らなかった現金の存在が明らかになることで、「親は自分にだけこっそり渡そうとしていたはずだ」「生前に贈与を受けていたのではないか」など、相続人間で疑心暗鬼が生まれ、遺産分割協議が紛糾する原因となります。

リスク3:盗難・火災・紛失のリスク

金融機関に預けていれば守られるはずのお金が、盗難や火災、自然災害などによって一瞬で失われてしまう物理的なリスクが常に伴います。

-

-

司法書士によるサポート

-

今回のケースでは、財産の内容が多岐にわたり、法務と税務の両面から専門的なサポートが必要でした。

-

徹底した財産調査

-

まず、当事務所の司法書士が約20か所の不動産の登記情報をすべて取得し、財産を特定しました。

-

調査を進めると、先代名義のまま相続登記が未登記の土地が複数発見されました。

-

相続人確定のための戸籍調査も行い、AさんBさん以外に相続人がいないことを確認しました。

-

遺産分割協議と相続登記

-

相続人はお二人だけでしたので、法定相続分(各1/2)で財産を分けることで遺産分割協議はスムーズにまとまりました。

-

協議内容に基づき、すべての不動産についてAさんBさんへの名義変更(相続登記)を行いました。

-

相続税の期限内申告

-

AさんBさんにご協力いただきタンス預金の全額を確定させ、提携税理士が不動産の評価や特例の適用などを検討し、相続税の申告と納税を期限である10ヶ月以内に無事完了させることができました。

-

-

-

結果

-

-

不動産の調査や、未登記の物件の相続登記など手続きは多岐にわたりましたが、お二人の協力もあり手続きを終えることができました。

-

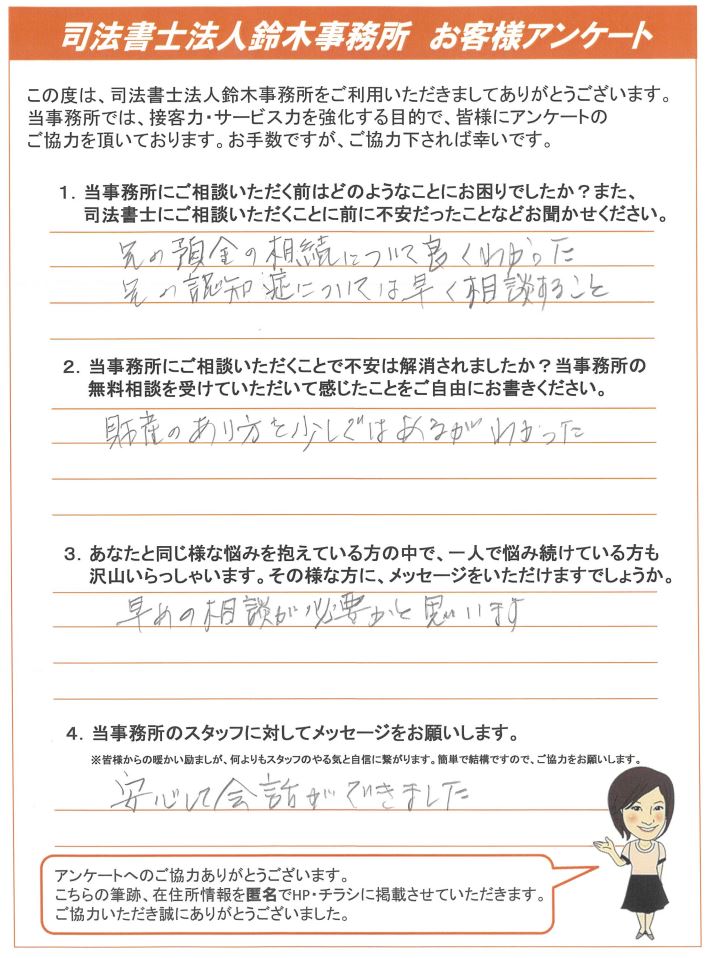

Aさん、Bさんからも以下のようなお声をいただきました。

-

「これだけ多くの不動産や大量の現金の手続きをすることは、自分たちでは不安もあったし、難しかったと思う」

「今回の相続をきっかけに、家族の財産の整理整頓ができてよかった」

-

-

今後、相続登記が義務化され、今回のように相続登記を放置してしまうと、10万円以下の過料が課せられる可能性がでてきます。

-

また、仮に、AさんやBさんが手続きをせずに次の相続が発生すると、非常な複雑な所有形態になり、どうしようもなくなってしまう可能性がります。

また、タンス預金で多額の現金がでてくることは、そこまで多くないケースですが、それなりに起こります。それまで家族が知らなかった財産の存在が明らかになり、予期せぬ税金トラブルや、関係性の悪化といったことも起こりえます。

遺言などを書いておくことで、残されたご家族が方向性で迷うことがないよう、また円滑に手続きを進めることができるように準備しておくことをお勧めします。

相続登記の義務化と生前対策の重要性

2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

今回のように未登記の不動産を放置していると、将来的にご自身やお子様たちがペナルティを受けることになりかねません。

また、もしAさんやBさんが手続きをしないまま次の相続が発生すると、関係者がネズミ算式に増え、権利関係が非常に複雑になってしまいます。

このような事態を避けるための最も有効な対策が、生前の準備です。

ご自身の財産を整理し、誰に何を遺したいのかを明確にした遺言書を作成しておくことで、残されたご家族が財産調査で苦労したり、遺産の分け方で揉めたりすることを防げます。

ご自身の財産、ご家族の相続について少しでもご不安なことがあれば、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。