【司法書士が解説!】亡くなった兄弟姉妹の遺産自分は相続できる?兄弟姉妹相続と甥・姪への代襲相続で揉めないための全知識

ご兄弟を亡くされ、深い悲しみのなか、相続という慣れない手続きに直面し、戸惑われている方も多いのではないでしょうか。

「亡くなった兄には配偶者も子もいない。遺産はどうなるのだろう?」

「自分が相続人になるのか、なるとしたらいくら受け取れるのか?」

「先に亡くなった姉の子、つまり甥や姪にも相続権はあるのだろうか?」

このように、被相続人(亡くなった方)に子や親がいない場合の兄弟姉妹の相続は、相続人の範囲が広がりやすく、手続きが複雑になる典型的なケースです。

この記事では、相続の専門家である司法書士が、以下の内容を網羅的に、そして分かりやすく解説します。

兄弟姉妹が相続人になるための条件

具体的な法定相続分、甥・姪が相続する「代襲相続」

相続手続きでつまずきやすいポイント

ご自身の状況と照らし合わせ、正しい知識を身につけることで、不安を解消し、円満な相続を実現するための一助となれば幸いです。

相続の基本ルール:法定相続人と相続順位を理解する

まず、誰が遺産を相続する権利を持つのか、法律上のルールを理解することが第一歩です。

民法では、遺産を相続できる人(法定相続人)の範囲と優先順位を明確に定めています。

配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の親族は以下の順位に従って相続権が与えられます。

-

常に相続人:配偶者

第1順位:子(子が先に亡くなっている場合は孫などの直系卑属)

第2順位:親(親が先に亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子である甥・姪)

この順位が非常に重要で、上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になることはできません。

-

子(第1順位)がいる場合

→ 親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人になりません。養子や認知した子も含まれます。 -

子はいないが、親(第2順位)がいる場合

→ 兄弟姉妹(第3順位)は相続人になりません。親がすでに亡くなっていても、祖父母が健在であれば祖父母が相続人となります。

このルールから、次の章で解説する「兄弟姉妹が相続人になるケース」が導き出されます。

兄弟姉妹が相続人になるのは「子も親もいない」場合のみ

前述の相続順位のルールに基づくと、兄弟姉妹が相続人となるのは、以下の条件をすべて満たす場合に限られます。

【兄弟姉妹が相続人になるための条件】

-

第1順位の相続人(子や孫など)がいないこと

-

第2順位の相続人(親や祖父母など)がいないこと

つまり、亡くなった方に子がおらず、かつ、親や祖父母もすでに全員亡くなっているという状況で、初めて第3順位である兄弟姉妹に相続権が回ってくるのです。

ご自身のケースで、「亡くなった兄弟に子どもはいないはずだ」と思っていても、過去の婚姻で子どもがいたり、認知している子どもがいたりする可能性もゼロではありません。

正確な相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取り寄せ、法的な相続関係を調査する必要があります。

この作業は非常に煩雑であり、専門的な知識が求められます。

【ケース別】兄弟姉妹の法定相続分はいくら?

無事に兄弟姉妹が相続人であることが確定したら、次に問題となるのが「具体的にどれくらいの財産を受け取れるのか」という法定相続分です。

これは、亡くなった方に配偶者がいるかいないかで大きく変動します。

ケース1:配偶者がいる場合

亡くなった方に配偶者が存命の場合、法定相続分は以下のようになります。

-

配偶者:4分の3

兄弟姉妹(全員の合計):4分の1

兄弟姉妹が複数人いる場合は、この4分の1という持ち分を、兄弟姉妹の人数で均等に分け合います。

具体例: 相続人が「配偶者」と「兄・妹」の合計3人だった場合

この場合、もし相続財産が1,200万円だとした場合、法定相続分は以下のようになります。

-

配偶者:4分の3 相続財産:900万円

兄:8分の1 (4分の1 × 1/2) 相続財産:150万円

妹:8分の1 (4分の1 × 1/2) 相続財産:150万円

ケース2:配偶者がいない場合

亡くなった方に配偶者がおらず、相続人が兄弟姉妹のみの場合、すべての遺産を兄弟姉妹で均等に分けます。

具体例: 相続人が「兄・姉・弟」の3人だった場合

この場合、もし相続財産が1,200万円だとした場合、法定相続分は以下のようになります。

-

兄:3分の1 相続財産:400万円

姉:3分の1 相続財産:400万円

弟:3分の1 相続財産:400万円

【注意】半血兄弟姉妹の相続分

兄弟姉妹の中には、ご両親の一方のみが同じ「半血兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)」が含まれるケースもあります。

この場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は、ご両親の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1と定められています。

計算が複雑になるため、このような場合は特に専門家への相談をおすすめします。

甥・姪が相続人になる「代襲相続」の仕組みと注意点

「亡くなった兄より先に、姉が亡くなっている。姉には子ども(甥・姪)がいるが、この子たちに相続権はあるのか?」

このようなケースで適用されるのが代襲相続(だいしゅうそうぞく)という重要な制度です。

代襲相続とは

本来相続人となるはずだった兄弟姉妹が、その兄弟姉妹の子ども(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続人になる制度です。

代襲相続が発生するのは次の場合です。

相続の開始(被相続人が亡くなった時)よりも前に亡くなっていた場合

相続欠格・廃除(※)によって相続権を失った場合

(※)相続欠格:被相続人を殺害するなど一定の不正行為を行った場合に相続権を失うこと。

(※)廃除:被相続人への虐待などがあった場合に、被相続人の意思で相続権を奪うこと。

代襲相続が発生した場合の法定相続分

代襲相続人である甥や姪が受け取る法定相続分は、本来その親(被代襲者)が受け取るはずだった分をそのまま引き継ぎます。

具体例

被相続人Aさん(配偶者なし)には、兄Bと姉Cがいました。

しかし姉CはAさんより先に亡くなっており、Cには子D、E(Aさんの甥・姪)がいます。

この場合の法定相続分はそれぞれどのようになるでしょうか。

全相続財産が1,200万円という場合で考えてみましょう。

まず、本来の相続分は次のようになります。

-

兄B(1/2) 相続財産:600万円

姉C(1/2) 相続財産:600万円 -

しかし、姉Cがすでに亡くなっているため、実際の相続人は、兄B、甥D、姪Eとなります。

- そのため、実際の法定相続分は、以下のようになります。

-

兄B:1/2 相続財産:600万円

甥D:1/4 (姉Cの相続分600万円を、その子であるDとEで分ける) 相続財産:300万円

姪E:1/4 (姉Cの相続分600万円を、その子であるDとEで分ける) 相続財産:300万円

【注意点】兄弟姉妹の代襲相続は一代限り

非常に重要なポイントとして、兄弟姉妹の相続における代襲相続は、甥・姪までの一代限りです。

子が相続人となる第1順位の相続では、子が亡なら孫、孫が亡ならひ孫へと相続権が移る「再代襲」が認められていますが、第3順位の兄弟姉妹の相続では再代襲はありません。

つまり、相続人となるはずだった甥・姪がすでに亡くなっていたとしても、その子ども(被相続人から見て曾姪孫)が相続人になることはありません。

兄弟姉妹の相続で必ず知っておくべき3つの重要ポイント

兄弟姉妹が相続人となるケースは、子が相続する一般的なケースと比較して、特有のリスクや注意点が存在します。

これらを知らないと、思わぬトラブルに発展しかねません。

1. 兄弟姉妹には遺産の最低保障「遺留分」がない

遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、親)に対して、遺言の内容にかかわらず法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。

しかし、この遺留分は兄弟姉妹には一切認められていません。

これは、被相続人が「全財産を配偶者に相続させる」「お世話になった〇〇に全財産を遺贈する」といった内容の有効な遺言書を遺していた場合、兄弟姉妹はたとえ法定相続人であっても、遺産を一切受け取ることができず、法的に異議を申し立てることもできないということを意味します。

遺言書の存在は、兄弟姉妹の相続において絶大な影響力を持ちます。

2. 相続関係が複雑化し、相続人の確定が困難

兄弟姉妹の相続では、相続人の数が多くなりがちです。

また、代襲相続が発生すると、これまで付き合いのなかった、あるいは面識すらない甥や姪が相続人として手続きに参加することになります。

相続手続きの第一歩は、これらすべての相続人を戸籍上で確定させることです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍はもちろん、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍、そしてすべての相続人の現在の戸籍謄本など、膨大な量の書類を集める必要があります。

本籍地が全国に散らばっていることも多く、この作業だけで数ヶ月を要することも珍しくありません。

3. 遺産分割協議が「争族」の火種になりやすい

相続人全員が確定したら、次に行うのが遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」です。

兄弟姉妹はそれぞれ独立した生活を送り、経済状況や被相続人との関係性も様々です。そのため、

-

「生前、親の介護を一身に引き受けていた姉がもっと多くもらうべきだ(寄与分)」

-

「弟は昔、被相続人から事業資金として多額の援助を受けていたはずだ(特別受益)」

-

「実家は長男が継ぐのが当たり前だ」

といった各々の主張がぶつかり合い、感情的な対立から話し合いがまとまらない「争族」へと発展するケースが後を絶ちません。

兄弟姉妹の相続手続きの流れと必要書類

実際に兄弟姉妹が相続手続きを進める際の、一般的な流れと主な必要書類を解説します。

【手続きの主な流れ】

-

遺言書の有無の確認

-

公正証書遺言なら公証役場、自筆証書遺言なら法務局や自宅を捜索します。

-

相続人の調査・確定

-

被相続人等の戸籍謄本類を収集し、相続人を確定させます。

-

相続財産の調査・評価

-

預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産をすべて調査します。

-

遺産分割協議

-

相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

-

遺産分割協議書の作成

-

合意内容を法的に有効な書面として作成し、全員が実印で押印、印鑑証明書を添付します。

-

各種名義変更・払戻し手続き

-

遺産分割協議書に基づき、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)を行います。

-

相続税の申告・納付

-

財産額が基礎控除を超える場合、相続開始後10ヶ月以内に行います。

【主な必要書類】

-

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

-

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

-

・相続人全員の現在の戸籍謄本

-

・相続人全員の印鑑証明書

-

・(不動産がある場合)固定資産評価証明書

-

・(預貯金がある場合)残高証明書 など

これらはあくまで一例であり、事案によって必要書類は増減します。

相続登記の義務化!不動産を相続したら手続きは必須

ご兄弟の遺産の中に不動産(土地、建物、マンションなど)が含まれている場合、特に注意が必要です。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、法務局で名義変更の手続き(相続登記)を行うことが法律上の義務となりました。

正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「兄弟で共有名義にする」「誰か一人が代表して相続する」など、遺産分割協議で決まった内容を反映させるためにも、相続登記は避けて通れない手続きです。司法書士は、この相続登記の申請を代理できる唯一の専門家です。

手続きに不安があれば、相続の専門家・司法書士へご相談を

ここまでお読みいただき、兄弟姉妹の相続がいかに複雑で、多くの専門知識と手間を要するかをご理解いただけたかと思います。

-

そもそも誰が相続人になるのか、正確に把握できない

-

膨大な戸籍謄本をどうやって集めればいいか分からない

-

相続人の中に連絡が取りづらい人や、面識のない甥・姪がいる

-

兄弟間で意見が対立しており、話し合いがまとまる気がしない

-

不動産の分け方や、義務化された相続登記の進め方が分からない

-

仕事や日々の生活が忙しく、煩雑な手続きに時間を割けない

これらの不安やお悩みを抱えたまま、ご自身たちだけで手続きを進めようとすると、かえって時間と労力がかかり、ご親族間の関係が悪化してしまうリスクさえあります。

私たち司法書士は、相続手続きと不動産登記のプロフェッショナルです。

相続の専門家として、法律に基づいた正確な相続人調査から、円満な話し合いをサポートする遺産分割協議書の作成、そして義務化された相続登記まで、相続に関するあらゆる手続きをワンストップで代行いたします。

専門家が第三者として関わることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いの場を設けることも可能です。

あなたの大切なご家族が「争族」で悲しい思いをしないためにも、そしてあなた自身の心身のご負担を少しでも軽くするためにも、まずは一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

専門家が親身にあなたのお話をお伺いし、状況を整理した上で、最適な解決策をご提案いたします。

どうぞお一人で抱え込まず、お気軽にお問い合わせください。

複雑な兄弟姉妹相続、代襲相続、司法書士に任せるとこう解決できる!

「法律のルールは分かったが、自分でやるのは無理そうだ…」 そう感じられたとしても、ご安心ください。

これらの複雑で骨の折れる手続きは、私たち相続の専門家である司法書士が、あなたに代わってすべて解決に導きます。

ご依頼いただくことで、以下のようなお悩みをかいけつできます。

【お悩み】誰が本当の相続人なのか、何から手をつければいいか全く分からない…

【司法書士の解決策】法務のプロとして、正確な相続関係を解き明かします!

私たちは、職権で全国の役所から戸籍を収集し、難解な古い戸籍を正確に読み解きます。

そこから法的な相続人を確定させ、「誰と」「何を」話し合うべきかを明確に整理した「相続関係説明図」を作成し、あなたにご提示します。

最初の一歩でつまずくことは、もうありません。

【お悩み】会ったこともない親戚と、お金の話なんてできるはずがない…

【司法書士の解決策】あなたの代理人・調整役として、円満な合意形成を主導します!

疎遠な親戚への第一報から、具体的な遺産の分け方の提案、話し合いの場の設定まで、すべてお任せください。

私たちは、あなたの精神的なご負担を最大限に軽減し、感情的な対立を避けながら、全員が納得できる客観的で公平な解決策を導き出します。

【お悩み】法律で損をしたくない。手続きの不備で、後から揉めるのはもっと嫌だ…

【司法書士の解決策】法的に完璧な書類で、あなたの権利とご家族の未来の平和を守ります!

遺産分割協議がまとまれば、その内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として作成します。

この書類があれば、銀行や法務局での手続きもスムーズです。

私たちは、あなたの権利を確実に守ると同時に、将来「話が違う」といったトラブルが再燃することのない、完璧な形で相続手続きを完了させます。

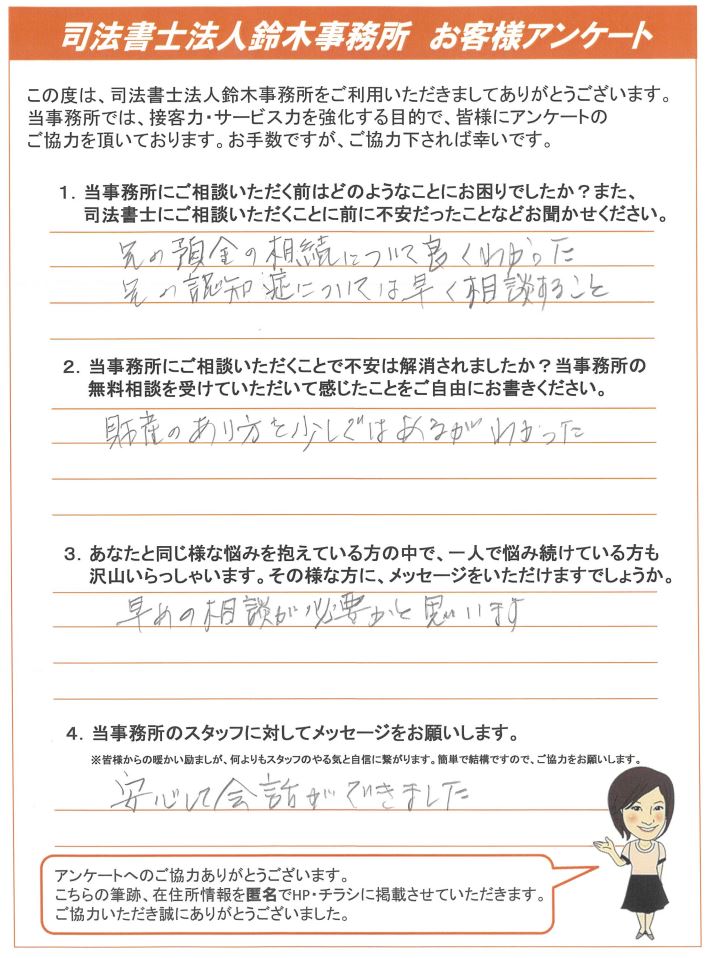

複雑な相続に関する無料相談実施中

相続手続きや遺言作成、成年後見など相続に関わる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

予約受付専用ダイヤルは0120-017-011になります。

相続手続き代行サービス(遺産整理業務)の料金

| 相続財産の価格 | 報酬額 |

|---|---|

| 500万円以下 | 25万円+消費税 |

| 500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |

| 5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |

| 1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |

| 3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |

通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円~遺産整理業務をお受けいたします。

そのため、相続財産が多額でない場合でもお気軽にご利用いただけます。

また信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。

※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております